- November 2025 bis 29. März 2026

Demokratie vor Ort – Persönliche Erinnerungen von Hamburger:innen aus der DDR“

Eine Ausstellung über Freiheit, Demokratie und deutsch-deutsche Geschichte: Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Erinnerungen und damit verbundene Orte von Hamburger:innen aus der DDR.

Sie sind auf unterschiedlichen Wegen und zu unterschiedlichen Zeiten nach Hamburg in den Westen gekommen. Durch ihre Erzählungen bekommen Orte wie die Landungsbrücken oder die Trostbrücke 1 neue Bedeutungen. Interaktive Hörstationen machen persönliche Erinnerungsorte von diesen Zeitzeug:innen erlebbar.

Die Eröffnung der Wanderausstellung im Grenzhus findet am 1. November um 11.00 Uhr statt. Die beiden Kurator:innen Theresa Hertrich und Jan Krawczyk werden in die Ausstellung einführen.

Jan Krawcyk bietet Führungen und Gespräche zur Ausstellung am 9. November um 11.00 Uhr und am 13. Dezember um 14.00 Uhr an.

25. September bis 19. Oktober 2025

„25 Jahre UNESCO-Anerkennung für das Biosphärenreservat“

Mit der Öffnung der Grenze und dem Ende der deutschen Teilung eröffneten sich für den Naturschutz im ehemaligen Grenzraum in der Schaalsee-Region neue Chancen. Aufbauend auf den Aktivitäten von Naturschützern in Ost und West entstanden Projekte, Strukturen und Ideen, die bis heute die Naturschutzarbeit prägen. Als Bestandteil des DDR-Nationalparkprogramms 1989/90 begann der Aufbau des Naturparks Schaalsee in den letzten Monaten der DDR. Das Projekt wurde durch das Land Mecklenburg-Vorpommern fortgeführt und weiter ausgebaut. Parallel dazu fiel die Entscheidung, die Schaalsee-Region zu einer Nationalen Naturlandschaft zu erklären. Die benachbarten Landkreise und der WWF gründeten den Zweckverband Schaalsee-Landschaft, der Flächen mit Bundesmitteln erwarb, um sie dem Naturschutz zuzuführen und mit Maßnahmen zu begleiten. Als größter Flächeneigentümer in der Region hat der Zweckverband einen großen Anteil an der länderübergreifenden Naturschutzarbeit in der Schaalsee-Region.

1998 beschloss der Landtag M-V den Naturpark Schaalsee in ein Biosphärenreservat umzuwandeln. Im Jahr 2000 erfolgte die Anerkennung durch die UNESCO – Ausdruck einer erfolgreichen Arbeit in der Vergangenheit und Gegenwart. Die Ausstellung zieht ein eindrucksvolle Bilanz der Arbeit. So wurden zum Beispiel 1.500 ha Moorfläche renaturiert und 450 km Rad- und Wanderwege geschaffen. Die Schönheit der Natur zeigen 23 Aufnahme der Fotografen Claudia Müller, Volker Bohlmann, Christoph Völzer, Silko Bednarz, Florian Nessler, Sven Lamprecht und Dr. Hans-Jürgen Gottschalk.

7. Juli bis 23. September 2025

„Spuren des Lebens. Geschichten aus dem Neubauernweg in Schlagsdorf seit 1945“

Schüler aus dem Wahlpflichtkurs „Dorfgeschichte“ der Regionalschule Schlagsdorf präsentieren die Werkstattausstellung „Spuren des Lebens“. Am Beispiel der Einwohner des Neubauernweges haben sie dokumentiert, wie die großen politischen Umwälzungen Kriegsende, Bodenreform, Kollektivierung, Grenzziehung und Grenzöffnung sich im Kleinen ausgewirkt haben.

1945 wird die Pächterfamilie der Domäne vertrieben und der über 200 ha große Landwirtschaftsbetrieb aufgeteilt. Über 30 gefüchtete Familien erhalten als Neubauern eine Siedlung und bauen sich eine neue Lebensgrundlage auf. Manche Familie flüchtet in den Westen. Die Zwangsaussiedlungen im Grenzsperrgebeit 1952 und 1961 treffen auch Familien aus dem Neubauernweg. Im Wohnhaus der Domäne zieht 1950 die Schule ein. Bis 1973 lernen hier viele hundert Schüler – es entsteht eine Polytechnische Oberschule mit 10 Klassen. Wie sieht der Unterricht damals aus? Was machen die Kinder und Jugendlichen in der Freizeit?

Die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Grenzabriegelung 1961 sind weitere große Einschnitte. Der Alltag wird durch die Arbeit in der LPG bestimmt. Trotz des Mangels und der Kontrollen entsteht ein Miteinander. Die Straße erhält den Namen „Neubauernweg“ und wird sogar asphaltiert, als ein General die Grenzanlagen besichtigen will. Manche der Kinder kommen nach der Ausbildung zurück, um in den Häusern der Eltern zu wohnen. Die Grenzöffnung und das Ende der DDR verändern das Leben und die Einwohnerschaft stark. Viele neue Einwohner ziehen in den Neubauernweg und bauen Häuser. Ein spannender Rückblick, der auch nachdenklich macht.

3. Mai 2025 bis 29. Juni 2025

„Der Gebietsaustausch zwischen Ratzeburger See und Schaalsee 1945 und seine Folgen. Das Barber-Ljaschtschenko-Abkommen“

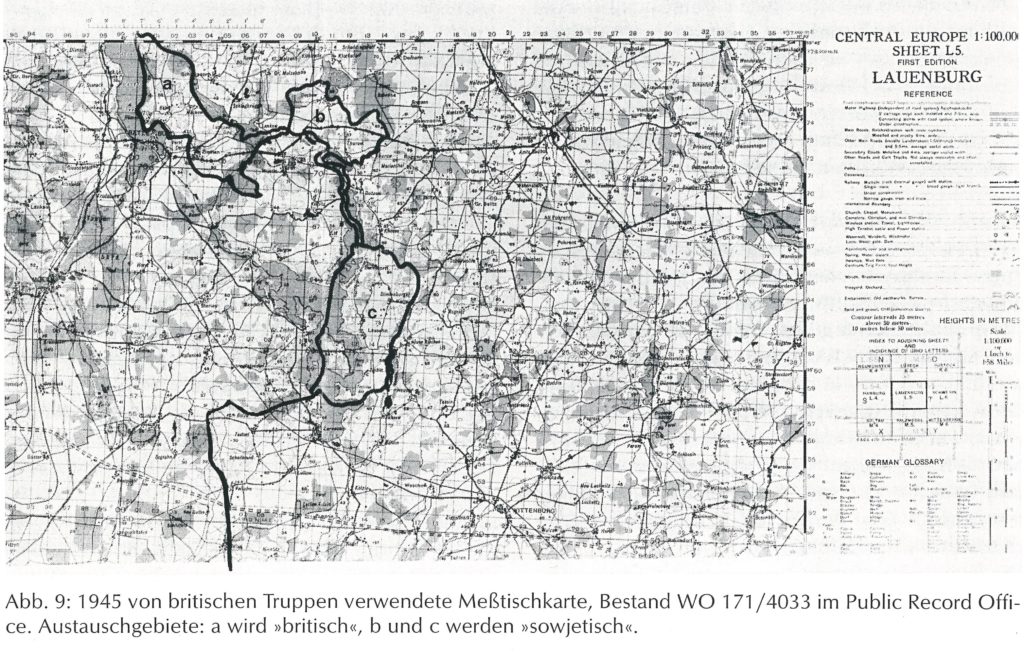

Die Sonderausstellung „Der Gebietsaustausch zwischen Ratzeburger See und Schaalsee 1945″ erzählt von der Entscheidung der beiden Besatzungsmächte, die Demarkationslinie in diesem Abschnitt zu begradigen. Am 13. November 1945 unterschrieben die Beauftragten der Oberbefehlshaber die Generale Barber und Ljaschtschenko in Gadebusch eine Vereinbarung. Zwei Gebiete (A und B), lauenburgische Gemeinden östlich vom Schaalsee kamen von der britischen in die sowjetische Besatzungszone und ein mecklenburgisches Gebiet (X) wechselte von der sowjetischen in die britische Besatzungszone. Dieser Gebietsaustausch war so folgenreich, weil er langfristige Wirkungen entfaltete: Aus der Demarkationslinie wurde die tödliche innerdeutsche Grenze als Trennlinie zwischen zwei sich feindlich gegenüber stehenden Staaten.

In den Novembertagen 1945 organisierte die Kreisverwaltung Herzogtum Lauenburg auf Befehl der Briten eine dramatische Evakuierung der lauenburgischen Bürger über den Schaalsee in die britische Besatzungszone. Die mecklenburgischen Einwohner im Gebiet X, das von der sowjetischen in die britische Besatzungszone wechselte, staunten nicht schlecht, als am 24. November britische Soldaten einzogen. Die leeren Häuser in den ehemaligen lauenburgischen Dörfern boten eine neue Heimat für Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten. Sie kamen aus dem Sudenteland, Hinterpommern, Bessarabien oder Ostpreußen. Mit ihren unterschiedlichen kulturellen Traditionen bildeten sie eine Mischung, die einige Zeit brauchte, bis sie zu einer neuen Gemeinschaft wurden.

Einige Folgen des Gebietsaustausches wurden erst später geregelt, z. B. die Eigentumsfragen an Grund und Boden, die Zugehörigkeiten der Kirchgemeinden oder der genaue Verlauf der Grenzlinie. In der vom Kalten Krieg geprägten Propaganda zwischen Ost und West waren auch die Folgen des Gebietsaustausches Thema. Der DEFA-Film „Wie viel Erde braucht der Mensch?“ (1967) legt davon Zeugnis ab.